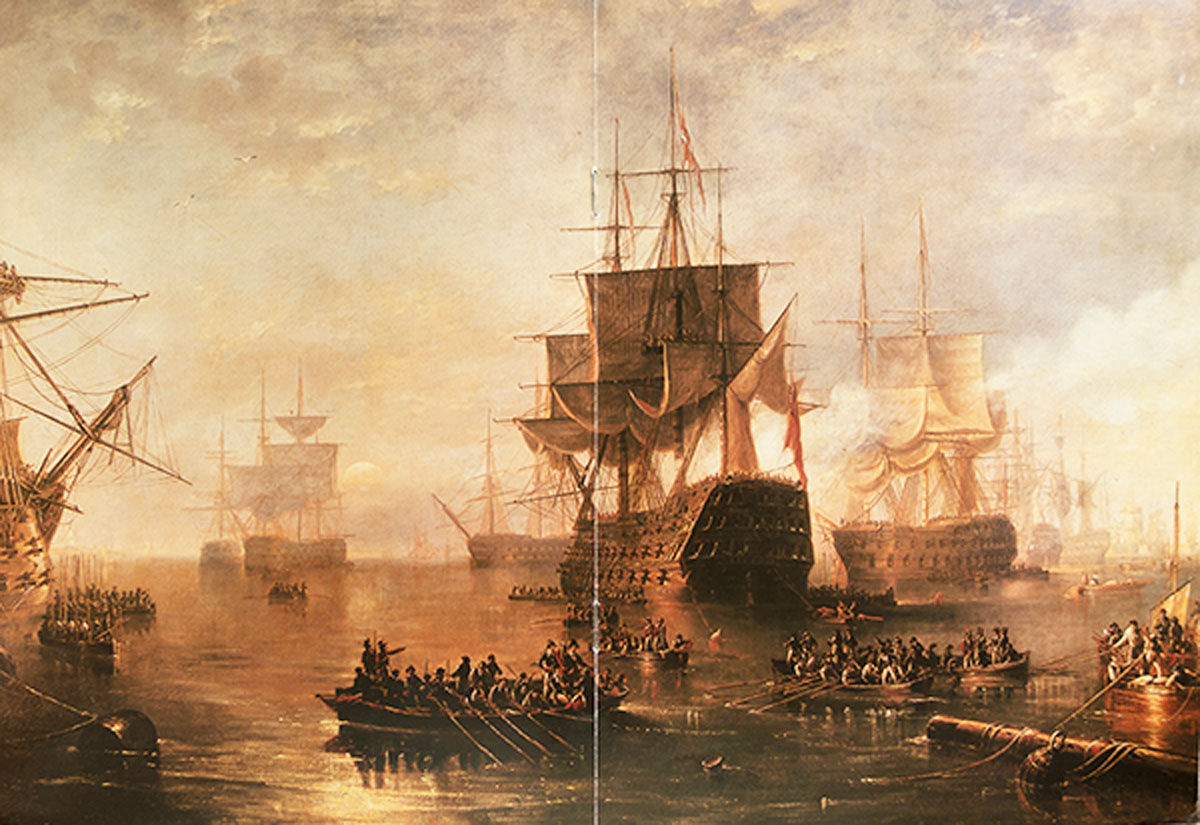

イギリス海軍ヴィクトリー(戦列艦)のイラスト

Illustration of H.M.S VICTORY

"H.M.S VICTORY" より

地獄での一季節

秋だ! 既に。だが、どうして永遠の太陽に未練があるのだ、おれたちが神の光の発見を託されたのであれば―季節の上に死んでゆく人々からは遠く離れて。

秋。動かぬ霧の中に立ちつくす、おれたちのバルク船は、泥と炎で汚された天空の巨大な都市、悲惨の港に向けて、舳先を回す。ああ、ボロボロに腐った服、雨水に浸ったパン、泥酔、おれを磔に掛けた数多の愛! これでは、いずれは審判を受けるべき数知れぬ魂と亡骸に君臨する女王、死体を貪るこの雌鬼、この女が食い終えることはあり得ない。皮膚は泥とペストに蝕まれ、髪の毛と脇の下には蛆虫が湧き、心臓にはもっと太った蛆虫が巣くい、年齢も感情も無い、見知らぬ人々の中に横たわる、おれの姿がまだ見える… おれは、あそこで死にかけていた… 恐ろしい記憶だ! おれは悲惨を憎悪する。

おまけに、おれは冬が怖い! 冬が家族団欒の季節だからだ。

―歓喜に湧きかえる白人どもに占領された果てしない浜辺を、おれは幾度も天空に見る。金色に輝く巨大な軍艦が、おれの上で、色んな色の旗を朝風に旗めかす。 おれだって、ありとあらゆる祭りも、勝利も、ドラマも創った。新しい花も、星も、肉体も、言語も、発明しようと努めた。おれは超自然の力を手に入れたと信じた。だが! おれは己の空想と思い出を埋葬しなければならない! 芸術家と作家の輝かしい栄光が奪われたのだ!

おれが! あらゆる道徳を免除され、天使とも預言者とも自任していたこのおれが、義務を捜しに、荒々しい現実を抱きに、土に戻される。農民だ!

おれは騙されているのか? 神の愛は、おれには死と同じか?

もうよい、おれは嘘にまみれていたことを謝ろう。さあ、行くのだ。

だが、友の手は無い! どこに救いを求めるのだ?

そうなのだ、新しい時代は、まずは、ひどく厳しいのだ。

おれは勝利を得たと言えるだろう:歯ぎしりも、火の喘ぎも、臭い溜め息も鎮まった。下劣な思い出はことごとく消える。おれの最後の未練が逃げてゆく、―乞食、ごろつき、死の愛好者、ありとあらゆる落伍者への嫉妬だ。―地獄堕ちどもめ、仕返しができたら!

徹底的に現代的でなければならない。

賛美歌はない:勝ち取った歩みを続けるんだ。辛い夜だ!

乾いた血が顔の上で煙っている、おれの背後にはあの恐ろしい善悪の小さな樹があるだけだ!… 精神の戦いは人間の戦い同様に、残酷なのだ。もっとも、審判の光景は、神様ただおひとりの悦楽だ。

夜明けは、まだだ。流れ込む精気と真の優しさは受け取ろう。夜が明けたら、燃える忍耐で身を守り、輝く大都会に侵入するのだ。

友の手について、おれは何を語ったか! 極めて有利なことには、おれは昔ながらの偽りの恋人どもをあざ笑い、嘘つきの夫婦どもを辱めることができるのだ、―おれはあそこに女どもの地獄を見た、―そして、おれには、「ひとつの魂とひとつの肉体の中に真実を所有すること」が許されるだろう。

門司邦雄によるフランス語朗読

( asx - Windows Media Player )

フランス語テキスト

翻訳:門司 邦雄

掲載:2016年10月20日、2020年11月24日

「永別」への小径

晴れた昨日から一変し、今朝は冷たい雨がしとしと降っている。

「町に雨が降るように、私の心にも涙が降る」(「忘れられたアリエッタ III」)と、君(ポール・ヴェルレーヌ)は書いたけれど… 8月も、もう終りだ、もはや秋なんだよ。パリの詩人たちが好きな秋だ…。

「秋だ! 既に。だが、どうして永遠の太陽に未練があるのだ、おれたちが神の光の発見を託されたのであれば―季節の上に死んでゆく人々からは遠く離れて。」

「もう秋か…」としばし感傷的に邦訳されてきた出だしは、太陽の豊な夏の日への哀惜と、稲の豊かに実る秋とが入り混じる日本の秋だ。だが、夏に麦の収穫を終えるフランスでは、秋は凋落の季節として、ボードレール、ヴェルレーヌ、マラルメのテーマとなった。(サルトル『マラルメ論』参照)。そして、ランボーも、ここで、詩人の凋落を、誰よりもドラマチックに歌い上げる。「ここに追放されて、おれはあらゆる文学の劇的傑作を演じる舞台を手に入れた。」(人生)

1873年、18歳の春、ランボーはロッシュにある実家の農家で『地獄での一季節』の元となる「黒人の本」あるいは「異教徒の本」を書き始める。「ぼくの運命はこの本にかかっている」と友人ドラエーに書き送る。「もう三つ書いたんだけど、高く付くので送らないよ」とも。この三つとは、「悪い血筋」「地獄の夜」「不可能」だと、ぼくは推測している。「悪い血筋」の3節とも取れるが、 それだけなら、さほど遠くないドラエーへの送料が「高く付く」ことは無いだろう。

この本の仮題からは、ランボーの初期詩編からのテーマであったキリスト教の否定とともに、おそらくは、アフリカで軍務に就いていた、父フレデリックの影響を読み取ることができる。だが、この本を書き始めた後、ランボーはヴェルレーヌと再会し、ロンドンに渡る。やがてふたりは困窮して生活に行き詰まり、苛立つランボーと、心の裏では、妻マチルドと和解してパリのブルジョワ詩人に戻りたいヴェルレーヌの間に、争いが絶えなかった。マチルドとの復縁を目論むヴェルレーヌはブリュッセルに逃げ、ランボーは彼を追う。ランボーの詩才と肉体に溺れたヴェルレーヌは、ランボーと別れる事もできず、錯乱してランボーの左手首をピストルで撃ってしまう。ヴェルレーヌは逮捕され、ランボーはロッシュに戻る。後期韻文詩編以降、すでにヴェルレーヌの影響から抜け出しつつあったランボーは、ふたりの目的となっていた「見える者(見者)」の詩人の、欲望の韻文詩と、同性愛者の「十字架への道行き」を捨てる。あたかも十字架のように、近代ヨーロッパ・キリスト教社会への反抗という垂直の杭に、「見える者」の詩法と同性愛の破綻・精算という横木が打ち付けられる。

「秋。動かぬ霧の中に立ちつくす、おれたちのバルク船は、泥と炎で汚された天空の巨大な都市、悲惨の港に向けて、舳先を回す。」

アルデンヌの沼に浮かべた小さな玩具の舟が、見える者の魔法で「酔っぱらった船(酔いどれ船)」となり、ヴェルレーヌという伴侶を得て、若夫婦の乗る「ノアの箱舟」となったが、今は貨物輸送用平底船となり、濃霧の中で立ち往生している。やがて舳先を回して向う先は、大英帝国の首都ロンドン…。

「ああ、ボロボロに腐った服、雨水に浸ったパン、泥酔、おれを磔に掛けた数多の愛! これでは、いずれは審判を受けるべき数知れぬ魂と亡骸に君臨する女王、死体を貪るこの雌鬼、この女が食い終えることはあり得ない。皮膚は泥とペストに蝕まれ、髪の毛と脇の下には蛆虫が湧き、心臓にはもっと太った蛆虫が巣くい、年齢も感情も無い、見知らぬ人々の中に横たわる、おれの姿がまだ見える… おれは、あそこで死にかけていた… 恐ろしい記憶だ! おれは悲惨を憎悪する。」

この年、1873年、大英帝国はリセッション(デフレ)に突入する。更なる帝国経済覇権の拡張を求める植民地争奪戦、ヨーロッパ列強の帝国主義時代が始まる。おれは帝国主義のプロパガンダ、「民主主義」の実体も暴いた… ついでに、地獄の妻(ヴェルレーヌ)の戯言も聴いてやろう。

「ロンドンは煙り、叫ぶ。おお、なんという聖書の町!

ガスは燃え、スモッグは漂い、赤い看板が立ち並ぶ。

背の低い老人たちの議会のように、

家々はおそろしくちぢみあがり、怯えている。」

(「びっこのソネ」)

大英帝国、この世界帝国は、フランスやドイツのように、農民や工場労働者が富を作り出しているのではない。資本とその下で働く事務職が、世界帝国の経済を動かしているのだ。「郵便船が我々を降ろすところ、どこもかしこも、同じブルジョワの魔術だ!」(「歴史的な夕べ」) 巨大都市ロンドン、「この互いに知合う必要のない数百万の人々は、同じように教育を受け、職業に就き、老年を過ごすので、その人生は、ある気違いじみた統計が大陸の諸国民に関して見出した人生の何倍か短いに違いない。このようにして、窓から、濃い永遠の石炭の煙の中を新しい幽霊が渡り歩くのを見るのだ、」(「都市」) 其処では「女吸血鬼」が、「あいつがおれたちに残したもので楽しんでろ、さもなければ、おれたちはもっと滑稽になるだろうと、命令する。」(「苦悩」) 女吸血鬼…それは大英帝国の頂点に立つ「数知れぬ魂と亡骸に君臨する女王、死体を貪るこの雌鬼」、ヴィクトリア女王、神では無く、キリストでも無く、もちろんマリアでも無い、英国国教会の「白い母」だ。

どうする? 実家に戻る? やっと出てきた実家に… 口やかましい母は、おれに、神を信じ、農地を継げと命令するだろう。

「おまけに、おれは冬が怖い! 冬が家族団欒の季節だからだ。

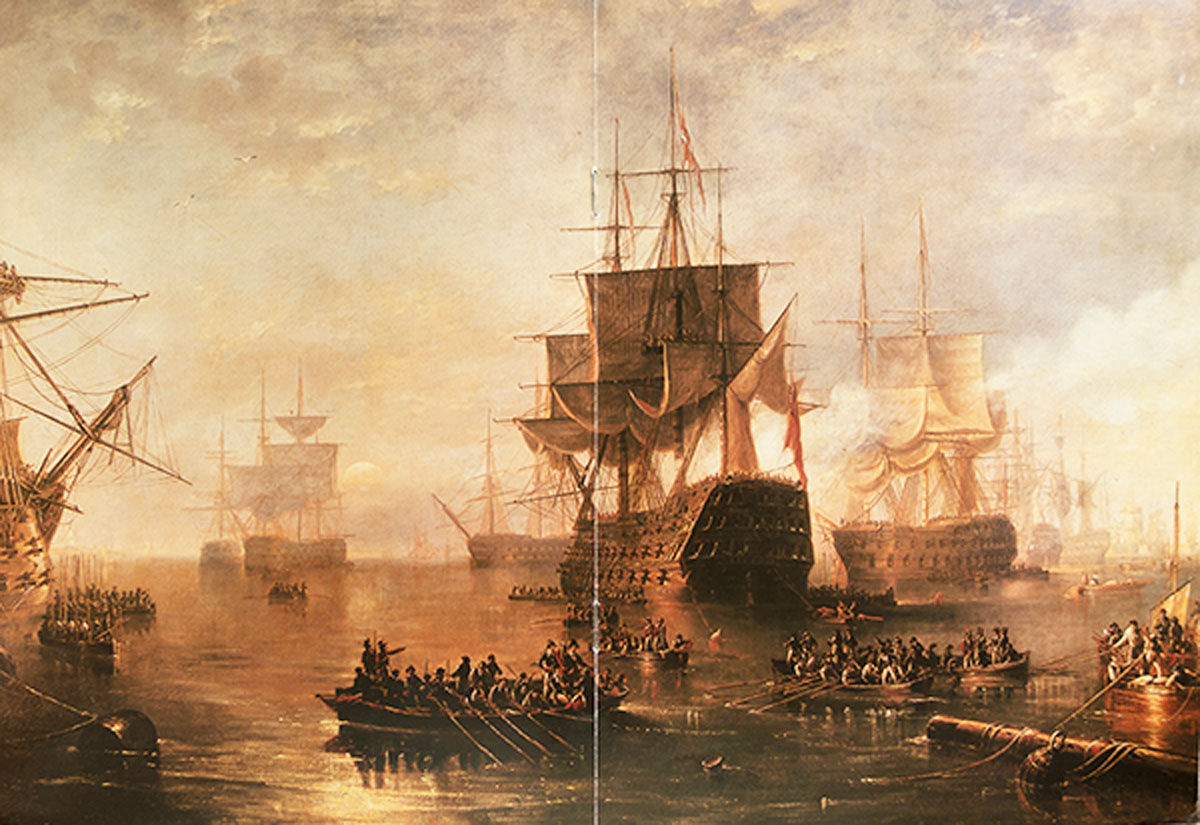

イギリス海軍ヴィクトリー(戦列艦)のイラスト

Illustration of H.M.S VICTORY

"H.M.S VICTORY" より

「―歓喜に湧きかえる白人どもに占領された果てしない浜辺を、おれは幾度も天空に見る。金色に輝く巨大な軍艦が、おれの上で、色んな色の旗を朝風に旗めかす。 おれだって、ありとあらゆる祭りも、勝利も、ドラマも創った。新しい花も、星も、肉体も、言語も、発明しようと努めた。おれは超自然の力を手に入れたと信じた。だが! おれは己の空想と思い出を埋葬しなければならない! 芸術家と作家の輝かしい栄光が奪われたのだ!」

「おれが! あらゆる道徳を免除され、天使とも預言者とも自任していたこのおれが、義務を捜しに、荒々しい現実を抱きに、土に戻される。農民だ!」

おれは、「見える者」に、未来が見える詩人になれば、陰気なキリスト教を葬り、異教徒の黒人になり、自由で本能的な欲望の世界を地上に実現できると信じていた。だが、それは幼稚でヴァーチャルな空想でしかなかった。

「おれは騙されているのか? 神の愛は、おれには死と同じか?

もうよい、おれは嘘にまみれていたことを謝ろう。さあ、行くのだ。

だが、友の手は無い! どこに救いを求めるのだ?」

今年の二月、ロンドンで、おれはすでにあいつを捨てる気になっていた。あいつとよりを戻そうとしたのが、間違いだった。

「いやだ! ぼくたちがいつまでも婚約を交わしたみなし児でしかない、この強欲な国で夏を越したくはない。ぼくはもう、このこわばった腕に、「愛しい姿」をつれて歩きたくない。」(「労働者」)

「そうなのだ、新しい時代は、まずは、ひどく厳しいのだ。

おれは勝利を得たと言えるだろう:歯ぎしりも、火の喘ぎも、臭い溜め息も鎮まった。下劣な思い出はことごとく消える。おれの最後の未練が逃げてゆく、―乞食、ごろつき、死の愛好者、ありとあらゆる落伍者への嫉妬だ。―地獄堕ちどもめ、仕返しができたら!」

…そんなことは出来るはずもないか… くだらない… 夜もとっぷりとふけてきた。

「徹底的に現代的でなければならない。

賛美歌はない:勝ち取った歩みを続けるんだ。辛い夜だ!

乾いた血が顔の上で煙っている、おれの背後にはあの恐ろしい善悪の小さな樹があるだけだ!… 精神の戦いは人間の戦い同様に、残酷なのだ。もっとも、審判の光景は、神様ただおひとりの悦楽だ。」

朝が近い… おれは、フランスには居たくない、農民にもなりたくない、神なんかどうでもよい、勝手にしやがれ… おれは、再び、現代の毒に満ちたあの都会に戻り、生きて行く術を身につけるしか無い。さらば、「見える者」よ、さらば、ヴェルレーヌよ。

「夜明けは、まだだ。流れ込む精気と真の優しさは受け取ろう。夜が明けたら、燃える忍耐で身を守り、輝く大都会に侵入するのだ。

友の手について、おれは何を語ったか! 極めて有利なことには、おれは昔ながらの偽りの恋人どもをあざ笑い、嘘つきの夫婦どもを辱めることができるのだ、―おれはあそこに女どもの地獄を見た、―そして、おれには、「ひとつの魂とひとつの肉体の中に真実を所有すること」が許されるだろう。

1873年4月-8月」

1874年大英帝国・ロンドンの町角:

トーマス・クックが企画した団体旅行ツアーブームに湧くロンドン、町角では観光パンフレットを配っている。側では民謡を歌っている。ああ「スカボロー・フェアー」だ。「スカボローの市に行くのですか パセリ・セージ・ローズマリーにタイム そこに住むある人に、よろしく伝えてください あの人は、かつて私がほんとうに愛した人だから あの人にケンブリックのシャツを作らせなさい パセリ・セージ・ローズマリーにタイム 縫い目も無く、細い針も使わず作れたら、あの人は、私がほんとうに愛する人でしょう …… 」。おお、きれいな色刷り版画(イリュミナスィオン)だ。インディゴ(藍色)の海の向こうには、観光用の帆船が見える。

「黄金の曙とざわめく宵は、広大に形作るこの別荘と付属施設の前の沖合いに、ぼくたちの2本マストの帆船を見つけ、それは岬をエピロスとペロポネソス半島のように、あるいは日本の大きな島のように、アラビア半島のように広大に見せる!」(「岬」)…「北極の海と花の絹の上に血を流している肉の旗;(海も花も存在しない。)」(「野蛮な」)

二年前の初夏から書き始めた、この「臆病な小品」を、あいつに渡さなくてはならない。あいつが監獄を出たらだけどね。

「 普通の体格をした「男」よ、肉は

果樹園に吊り下がった果実ではなかったのか、―おお

子供っぽい日々よ! 体は浪費すべき宝ではなかったのか、―おお

愛することは、プシュケの危機か力か? 大地は

王侯と芸術家にあふれた斜面だった、

そして血統と種族が君たちを罪と喪へ

押しやった。この世は君たちの幸運と君たちの

危難。だが現在、あの苦労は報われ、君、君の計算と、

―君、君の苛立ちは―固定されても、全く強いられてもいない、

君たちの踊りと君たちの歌声にすぎない、とはいえ

発明と成功の二重の出来事 + ある理由だが、

―心象の無い宇宙における友愛に満ちた慎み深い

人類には、―権力と法律が今ようやく評価された

踊りと歌声を反射している」

(「 II ソネ」/「青春時代」)

「…喜劇は芝生の舞台にしたたり落ちている。そして、この愚かしい平面上には貧乏人と弱者の窮状だ!

ツーリストの奴隷じみた視野の中では、―ドイツは月に向かってよじ登り;タタールの砂漠には灯りがともる、―中国のど真ん中では古の反乱がひしめく、階段でも玉座でも ―アフリカと西洋という蒼ざめた平たい小世界が建ち上がってゆく。それからは、海と通俗的な夜のバレー、価値のない化学、耐えがたいメロディーだ。…」(「歴史的な夕べ」)

解読:門司 邦雄

掲載:2016年10月20日 2017年1月11日、2020年11月24日

<< 朝 index 「地獄での一季節」解題 >>